Добро пожаловать в один из самых полных сводов знаний по Православию и истории религии

Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

Материал из Православной Энциклопедии под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

«БЛАГОЕ МОЛЧАНИЕ»

5, С. 313-314

опубликовано: 13 июля 2009г.

опубликовано: 13 июля 2009г.

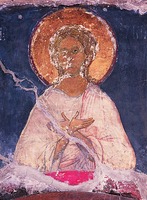

«БЛАГОЕ МОЛЧАНИЕ»

[Спас], иконографический образ Спасителя в виде крылатого ангелоподобного отрока со скрещенными на груди руками, иногда облаченного в саккос и митру; в поздних памятниках (XVII-XVIII вв.) над головой нимб с восьмиконечным сиянием. Ангельский облик и крылья указывают на посланничество Христа и роднят этот образ с изображением Ангела Великого Совета Иисуса Христа. В образе «Б. м.» воплотились идеи жертвенности (юный облик, жест скрещенных рук) и священнического достоинства (облачение) Христа. Формирование иконографии относится к XIV-XV вв. и связано с изобразительным искусством Греции, Афона и Балкан, где подобные образы известны не позднее XV в. На Руси «Б. м.» над входом в жертвенник в ряду полуфигур преподобных появился в монументальной живописи кон. XV в. (фреска алтарной преграды Успенского собора Московского Кремля, ок. 1482 или 1514-1515) и получил широкое распространение в памятниках XVII в. (росписи в зените арки юж. врат Борисоглебского мон-ря близ Ростова, кон. XVII в., и др.). Особое развитие иконография «Б. м.» получила в XVIII-XIX вв. в иконописи и прикладном искусстве старообрядческих художественных центров, ориентировавшихся на старые образцы (иконы, писанные на дереве, и меднолитые наперсные образки). Сохранилось большое число произведений поморского литья, вышедших из мастерских литейщиков, работавших в Выголексинском общежительстве. Многочисленные упоминания об иконах «Б. м.» имеются в описях скитов Нижегородской губ. (сер. XIX в.). По данным архивов МВД и Святейшего Синода, немалое количество таких икон, отнятых у старообрядцев, находилось на хранении в архиве Синода.

Лит.: [Сообщение гр. А. С. Уварова] // Древности: Тр. МАО. М., 1882. Т. 9. Протоколы. С. 50; Кондаков Н. П. Лицевой иконописный подлинник. СПб., 1905. Т. 1. С. 68; LСI. Bd. 1. S. 396-398; Культура староверов Выга: Кат. Петрозаводск, 1994. С. 105, № 2/29. Ил. 25; Неизвестная Россия: К 300-летию Выговской старообрядческой пустыни: Кат. выст. М., 1994. Кат. 37, 56. Ил. С. 44; Иисус Христос в христианском искусстве и культуре XIV-XX вв. СПб., 2000. С. 394, 395; София Премудрость Божия: Выст. рус. иконописи XIII-XIX вв. из собр. музеев России. М., 2000. С. 78. Кат. 16. Ил. С. 79.

Ключевые слова:

Иисус Христос, иконография

«Благое молчание», иконографический образ Спасителя

См.также:

АВГАРЯ ПЛАТ - см. Спас Нерукотворный

АГНЕЦ БОЖИЙ символическое наименование, усваиваемое Иисусу Христу, принесшему Себя в жертву для спасения человека

АЛЬФА И ОМЕГА первая и последняя буквы греч. алфавита, символика

АНГЕЛ ВЕЛИКОГО СОВЕТА ИИСУС ХРИСТОС особый тип изобр. Господа Иисуса Христа в облике крылатого ангела, юным, с крещатым нимбом, основанный на христологическом толковании мессианского пророчества из Книги пророка Исаии